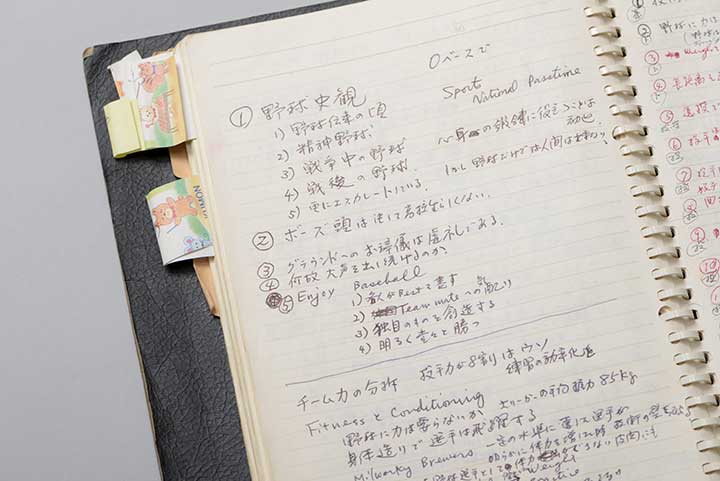

昨年末に行われた「近代日本と慶應スポーツ」展の展示資料中で、私が個人的にもっとも宣伝したのが野球部監督前田祐吉のノートである。2期にわたって慶應野球部を率い、8度のリーグ優勝を果たした前田監督のノートには、スポーツの現状に関する批判精神があふれていた。展示したページに書かれている文言は、例えば次のような調子である。

「ボーズ頭は決して高校生らしくない」

「グラウンドへのお辞儀は虚礼である」

「何故大声を出し続けるのか」

そして前田監督といえば、「Enjoy Baseball」というキャッチフレーズを慶應野球部のイメージとして定着させたことでも有名である。このノートにはその注釈もある。

「Enjoy Baseball (1)各人がbestを尽す(2)Team mateへの気配り(3)独自のものを創造する(4)明るく堂々と勝つ」

そもそもEnjoy Baseballという語は、明治時代にプレーした古いOBの頃から伝えられている言葉なのだと前田監督自身が仰っていたことを、青島健太さんに教えていただいた。そうしてこの語は、「一球入魂」「野球道」などの語から連想される「精神野球」とは距離を置く慶應野球部のスタンスを示すものと理解される。常に新たな批判的精神と合理的な精神を基盤として練習を重ねて、どのように勝つかを選手一人一人が考え、それをチームで楽しむということであろうと、解釈させていただいた。これは、言われるとおりに食べ、練習をして、そして寝る生活よりどれほど難しく、ハードであろうか。前田ノートの別のページには、上のEnjoy Baseballの説明(3)に「常識に対する反骨精神」と書き添えているものがあった。この言葉を見出したときには思わず身震いした。甲子園の常識である高校球児の青春のシーンに疑問を呈し、それを公言した言葉には、まさにこの「反骨精神」が見て取れ、それは福澤諭吉に通じるものと感じられる。しかもそれは偶然の一致ではなく、前田監督のノートには、明瞭に福澤の文献への参照の跡が、随所に見て取れる。

福澤が学生スポーツに対する批判を展開した「体育の目的を忘るゝ勿れ」と題する短い新聞社説がある(1893年3月23日『時事新報』社説)。そこには、まだ「スポーツ」という言葉もなかった当時、学生に「体育」が流行し始めたことを喜びながらも、目的と手段をはき違えた学生が多いとの嘆きが記されている。「今日世間の体育熱心家を見るに、大概みな身体発育の一事をもって人生の大目的なりと心得、いやしくも腕力抜群の称を得ればすなわち能事終われりと為すの情なきにあらず」というのである。つまり、「腕力抜群」であることが「人生の大目的」となってしまった学生が、何のために学生の立場にあるかを忘れていることを批判しているのである。

福澤は元来言葉遣いの荒い人である。読者に何らかの意識変化や刺激を与えない文章は無意味だと思っている人なので、新聞社説のように一日で誰も顧みなくなるような文章では特に語気を強め、こう続ける。

「…もしも単に身体の発育のみを重んじ、世間に腕力家の多からんことをもって唯一の目的と為すものならんには、ことさらに文弱の書生輩に勧めて不得手なる力業を為さしめんよりは、むしろ平素よりその業に慣れたる下等社会の人足、車夫、もしくは力士の輩を集めて、腕力を発育せしむるの便なるに如(し)かず。」

言葉は悪いが、要するにスポーツに勝つことが偉いというならば、ひ弱な学生にやらせずに、力仕事の得意な人を集めてくれば良いではないか、というのである。痛烈な皮肉である。しかし、学生スポーツ界の現状はどうであろうか。ステレオタイプな青春ストーリーが、メディアで毎年つくられ、涙され、消費され、忘れられていく。それに対して距離を置きつつ、楽しみ、かつ勝とうというのが福澤にインスピレーションを受けた前田の行き方だった。それは今日なお、いや今日ますます価値を持つのではないか。

何のための学生スポーツなのか。選手たちは何のために走り、大学は何のために彼らを走らせているのか。生み出された(多くの場合舞台さえ与えられなかった)彼らはその後どのような人生をたどるのか。教育を目的とする機関である高校や大学にとって、輩出する若者に何を与え、巣立ってからさらにどのように成長することを期待するのか。それが何よりも重要である。当たり前のようだが、そのことを自覚し続けることは難しい。前田監督のような言葉を公言することは、少なくとも甲子園シーズンには御法度であろう。この短文においてもかなり言葉を選んで書いている。しかし、このスポーツに対する姿勢は、確かに言い続ける意味があるのではないか。前田監督のノートを展示できたことは、今回の展覧会において何よりも意味があったと思うことの一つである。

都倉武之(慶應義塾福澤研究センター准教授)